お客さまはじめ地域の皆さまへ

平素よりジャンボフェリーをご利用いただき、誠にありがとうございます。輸送の安全にかかわる情報 2023 年度の発行にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

弊社は、日々、輸送の安全確保に努めておりますが、2024年4月1日から 2025年3月 31 日までの1年間に、気象海象等による欠航19便、海難による欠航0便が発生しました。ご利用者の皆さまに多大なるご迷惑をお掛け致しましたこと、お詫び申し上げます。

この 1 年を振り返りますと、2024年元旦に能登半島地震が発生、また9月は豪雨災害が発生しました。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、早期の復旧と復興をお祈り申し上げます。

あらためて、発災時においても早期回復を図り事業継続を行う重要性が浮き彫りになりました。自然災害等に対応すべく、すべてに対応した事業継続計画(BCP)に取り組んでまいります。

引き続き、皆様に愛される神戸~小豆島~高松を結ぶ唯一の交通輸送機関・ジャンボフェリーは輸送の安全確保こそが事業の根幹であることを認識し次の世代へと繋いで行くため、社員一丸となり奮闘努力して参りますので、引き続きご支援・ご愛顧賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ジャンボフェリー株式会社

代表取締役 山神 正義

項 目

1.事業者情報

2.船舶情報

3.事故情報

4.安全統括管理者及び運航管理者にかかる情報

5.事業運営の基本的な方針

(1)安全方針

(2)安全目標

(3)安全重点施策及びその達成状況

(4)船客傷害賠償責任保険

6.事業の実施及びその管理の体制事項

(1)安全管理規程

(2)気象条件の慎重な判断(発航の可否判断)

(3)運輸安全マネジメント委員会

(4)被害者等支援計画(被害者等支援の基本的な考え方)

(5)新型インフルエンザ等への対策(業務計画)

7.事業の実施及びその管理方法事項(安全向上取組)

(1)安全に係る人材の育成・体制づくり

(2)安全設備

(3)運航前の点検やメンテナンスの徹底

(4)救命・消防設備配置および非常脱出経路図について

(5)非常訓練

8.自然災害・防災に対する対応

(1)津波対応

(2)異常気象・海象時等における旅客・航送対応

(3)各港ターミナルビル災害対応・防災訓練

9.接客講習

(1)接客並びに非常時の旅客対応

1.事業者情報

ジャンボフェリー株式会社

ホームページ https://ferry.co.jp/

兵庫県神戸市中央区新港町3-7

香川県高松市朝日町5-12-1

| 【事業の種類】 | |

| 一般旅客定期航路事業 | (平成15年9月25日) |

| 特定旅客定期航路事業 | (平成27年10月26日) |

| 旅客不定期航路事業 | (令和元年9月5日) |

| 一般不定期航路事業 | (平成20年7月20日) |

【地域旅客船安全協議会加入】

神戸旅客船協会安全運航対策委員会

備讃瀬戸旅客等懇話会

三九会

明石海峡を運航する旅客船・カーフェリー関係者の業務連絡会

水先人、進路警戒船、旅客船、カーフェリー航行安全連絡会

高松港台風・津波等災害対策協議会

阪神港神戸区及び尼崎西宮芦屋区台風等対策委員会・船舶津波対策委員会

小豆島海難防止協議会

2.船舶情報

| 船名 | りつりん2 |

| 旅客定員 | 475名 |

| 総トン数 | 3682GT |

| 救命胴衣 | 大人用691名 小児用82名 |

| 救命浮環 | 6個 |

| 救命いかだ/救命浮器 | 25名×23基/42名×5基 |

| 無線設備の搭載状況 | VHF、携帯電話、衛星電話、IP無線 |

| 船舶検査証書の交付年月日 | 令和3年6月9日 |

| 船名 | あおい |

| 旅客定員 | 620名 |

| 総トン数 | 5110GT |

| 救命胴衣 | 大人用936名 小児用110名 |

| 救命浮環 | 6個 |

| 救命浮器 | 42名×21基 |

| 無線設備の搭載状況 | VHF、携帯電話、衛星電話、IP無線、双方向無線電話装置 |

| 船舶検査証書の交付年月日 | 令和4年9月28日 |

| 船名 | しゃるまん |

| 旅客定員 | 150名 |

| 総トン数 | 90GT |

| 救命胴衣 | 大人用16名 小児用5名 |

| 救命浮環 | 2個 |

| 救命浮器 | 22名×7基 |

| 無線設備の搭載状況 | VHF、携帯電話、IP無線 |

| 船舶検査証書の交付年月日 | 令和5年2月24日 |

| 船名 | BARCA SOLARE |

| 旅客定員 | 62名 |

| 総トン数 | 19GT |

| 救命胴衣 | 大人用62名 小児用7名 |

| 救命浮環 | 2個 |

| 救命浮器 | 22名×3基 |

| 無線設備の搭載状況 | VHF、携帯電話、衛星電話、IP無線 |

| 船舶検査証書の交付年月日 | 令和6年8月2日 |

| 船名 | BARCA EOLICA |

| 旅客定員 | 90名 |

| 総トン数 | 19GT |

| 救命胴衣 | 大人用90名 小児用10名 |

| 救命浮環 | 2個 |

| 救命浮器 | 12名×8基 |

| 無線設備の搭載状況 | VHF、携帯電話、衛星電話、IP無線 |

| 船舶検査証書の交付年月日 | 令和6年7月29日 |

| 船名 | べんてん |

| 旅客定員 | 39名 |

| 総トン数 | 15.92GT |

| 救命胴衣 | 大人用47名 小児用5名 |

| 救命浮環 | 1個 |

| 救命浮器 | 12名×2基 |

| 無線設備の搭載状況 | 携帯電話、IP無線 |

| 船舶検査証書の交付年月日 | 令和6年7月25日 |

| 船名 | ほんのもり号 |

| 旅客定員 | 12名 |

| 総トン数 | 19GT |

| 救命胴衣 | 大人用20名 小児用26名 |

| 救命浮環 | 1個 |

| 救命浮器 | 12名×2基 |

| 無線設備の搭載状況 | 携帯電話、IP無線 |

| 船舶検査証書の交付年月日 | 令和7年3月19日 |

3.事故情報

【過去5年間の事故件数】

2024年・・・0件

2023年・・・1件

2022年・・・2件

2021年・・・1件

2020年・・・0件

4.安全統括管理者及び運航管理者にかかる情報

| 安全統括管理者 | 代表取締役 | 2009年7月1日 選任 |

| 運航管理者 | 取締役船舶部長 | 2008年4月1日 選任 |

5.事業運営の基本的な方針

(1)安全方針

ジャンボフェリーでは、安全管理規程において、安全第一の意識を持って事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、全従業員に下記「安全方針」の周知を図り、日々安全確保に取り組んでいます。

【安全方針】

『旅客・自動車及び貨物』の輸送に従事し、地域の活性化を担う「神戸~小豆島~高松」間、唯一の旅客フェリー会社としての責任及び信頼を持ち経営する。この事業活動において、輸送の安全確保こそが事業の根幹であることを認識している。発災時においても早期回復を図り事業継続する。安全管理規程に基づき、改めて以下の安全方針を定め全社員及び関係者に周知徹底を図るものである。

〇関係法令及び安全管理規程を遵守します。

〇安全最優先の原則を徹底します。

〇運輸安全マネジメント体制の継続的改善を図ります。

〇感染症予防及び自らの健康管理に務めます。

〇「想定外」は、あわてず、自ら考えて、最も安全と認める方法を導き出します。

(2)安全目標

目指せヒューマンエラー『ゼロ120日』また「プラス1」を安全目標として掲げ、事故や労働災害等の防止に全力で取り組んでいます。

(3)安全重点施策及びその達成状況

安全管理規程及び安全方針に基づき、安全運航の確保を図るため、安全重点施策を以下のとおり定める。

〇人為的ミスゼロを目指す・・・達成

(1)海上衝突予防法の判断人為的ミスゼロにします。

・見張り(第5条)

・安全な速力(第6条)

・衝突を避けるための動作(第8条)

・3H航法「早めに・離して・ハッキリと」

(2)運航中止基準の判断人為的ミスゼロにします。

(3)発航前点検、電気設備点検、機関整備点検及び火災防止対策の安全対策人為的ミスゼロにします。

(4)入港前の安全な海域において、機関の後進、舵等の作動確認励行の人為的ミスゼロにします。

(5)旅客及び社員の事故人為的ミスゼロを目指します。

〇旅客へ安全に関する情報を提供します。・・・達成

〇「ヒヤリ・ハット情報の提出件数を各船舶において月5件以上」と目標を設定します。・・・達成していない

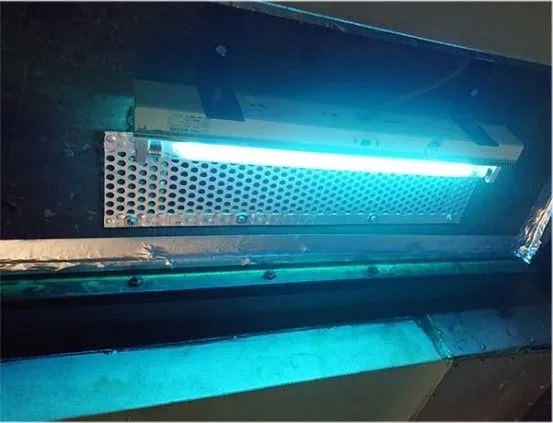

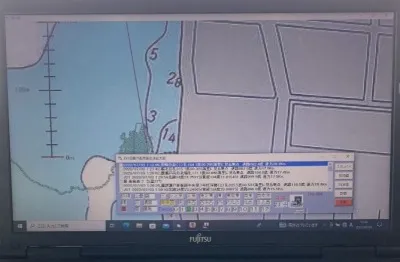

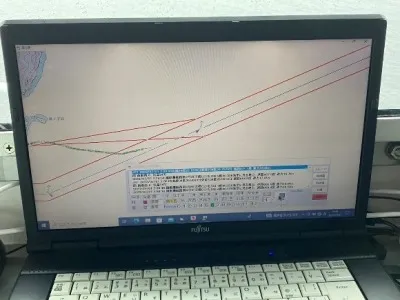

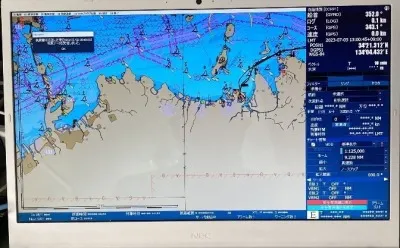

〇作業前ミーティングを必ず行うと共に、点検・整備入念なチェックを実施し船体・機関を良好な状態に維持します。・・・達成 お客様1名あたりの船客傷害賠償責任保険限度額=3億円(保険期間 毎年更新) 海上運送法の改正を受け、安全管理規程を2006年10月1日に制定しました。安全管理規程には、経営の責任者の安全確保に関する責務、安全統括管理者や運航管理者の選任といった安全管理体制に関する事項、安全管理に関する規程等を定めています。 <安全管理体制> ※運航管理者は以下の事を経営の責任者に報告又は進言する ・安全方針の浸透・定着状況 ・安全重点施策の進捗、達成状況 ・事故等の発生状況 ・是正措置及び予防措置の実施状況 ・安全管理体制の実施状況及び改善の必要性の有無 ・現業部門からの改善提案 ・その他必要と判断した事項 発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象条件が一定の基準に達していると認めるときは、発航を中止することにしています。 定期的に開催される運輸安全マネジメント委員会では、ジャンボフェリー(株)の安全管理体制の下でPDCA サイクルが有効に機能しているかを随時検証し、安全文化を定着させ、社員に関係法令の遵守と安全方針の徹底を図ります。また、継続的に改善施策を実施することで、あらゆる事故の未然防止に努めています。 当社では、人命に関わる海難事故や災害が発生した場合に備え、被害に遭われた方々並びにそのご家族への必要な支援について「被害者等支援の基本的な考え方」を定めています。 当社は「新型インフルエンザ等対策業務計画」を定め対応しています。新型コロナウイルス感染症対策としましては、乗船前の検温及び健康チェック、船内のアルコール消毒、船内すべての居室に抗ウイルス無光触媒コーティングを実施またウイルス・雑菌等を分解して空気を浄化するオゾン発生装置を設置し、船内での感染症対策またすることで、お客様により一層安心してご乗船いただける環境を整えました。 また、各個室には深紫外線殺菌灯を設置し、毎便入港後に約20分間連続で照射することによって個室内に内に滞留しているおそれのある新型コロナウィルスを不活性化できることが期待されています。 ※深紫外線が人体に与える影響を考慮し、入室中は点灯しないようになっています。 また、空調室にも深紫外線を照射し、船内を張り巡らされている空調ダクトを通じて船内を空気が循環する際に自動的に殺菌が行われ、常に清潔な空気が客室に送られるようになっております。 1.各種研修制度・安全教育 社員の安全意識・技術向上のための社内研修および社外研修を定期的に実施しています。また、陸上部門については、業務部長が定期的に、各支店・代理店及び管理部門を対象に、安全管理体制の取組み及び日常における安全作業等について、安全教育・点検を実施しています。 2.BRM 研修 BRM に対する取り組みを推進するための組織として、BRM 船機長会議があります。予防安全に基づく危険回避の具体化と BRM 意識の行動への定着の促進のために活動を行っています。 ※BRM (Bridge Resource Management) :ブリッジ・リソース・マネジメント・・・ブリッジ(船橋)で利用可能なリソース(資源:人・物・情報)を操船実務者のメンバーが、安全意識及び安全行動として有効に活用するための手法。 ①安全運航支援システム(航跡表示・音声警報・航海日誌自動記録)AGAS(Automatic Grounding Avoid System) 予め神戸~小豆島~高松航路の基準航路を定め不安全航路に侵入した場合は絶対危険圏侵入と認識し警報を発し危険を知らせます。また予め定めた変針点では通報し安全運航が出来ます。また航海日誌も自動的に印字され当直航海士は見張りに専念できる環境を作っています。 ②航海支援システム(eE-NaviPlan) 船舶に最新の気象・海象予測データに基づく最適航海計画情報を得ることで、きめ細かい運航のPDCAサイクルを実践し、安全運航を確立し運航効率、燃費削減効果を実現しています。 ③気象情報の収集 株式会社ウェザーニューズと契約し、・台風情報 台風発生時は、暴風域や強風域がひと目で分かる進路予想図をはじめ、ウェザー ニューズ独自の進路予想、気象庁や世界の予測モデルの予測も確認できます。ま た、雨雲レーダーにも切り替えることができ、台風本体の雨雲もひと目で確認可能です。また、航路基点上の風向・風速・波高など、様々な気象情報を各船舶でもタイムリーに入手し、安全な運航に役立てています。 ④乗船設備の管理 各港の乗船設備については、計画的な修繕・整備・交換を実施しています。また、乗下船口のタラップには、段差解消スロープを設置し、可能な限り段差を解消しています。 ①発航前検査について チェックリストに基づき、船体、機関並びに補助機器及び救命設備、脱出設備、操舵設備、係船設備、揚錨設備、排水設備、消防設備、無線設備、非常用警報設備、照明設備、航海用具、乗降用設備、放送用設備、空調装置その他衛生設備、掲示板等の設備が整備されていることを確認、さらに燃料油、潤滑油、飲料水等、航海に充分必要な保有量の有無を確認しています。 ②メンテナンスについて 人命と船舶の安全確保のために、定期的に法令に基づいた船舶検査を受け自社点検においては毎年造船所に入渠、船底、、舵、プロペラ等安全確認並びに整備を行っています。 各船舶の救命・消防設備配置および非常脱出経路図は各港フェリーセンター掲示板に掲示しています。 ➀防火・退船操練 毎月、船員法で定められた、操練(防火・退船・防水)を実施し、非常時における乗組員の危機対応能力の向上に取り組んでいます。 【操練前ミーティング】 【防火訓練】 【退船訓練(高速救助艇 振り出し・降下・運転)】 【シュータ投下訓練】 【密閉区画救助訓練】 ②高松海上保安部との合同訓練(2022 年 10 月 19 日実施) 船内で急病人が発生し救助が必要な場合、官民連携した迅速な救助体制を構築すべく巡視船との連携訓練を高松港沖にて実施しました。 ③事故処理訓練(非常無線通信訓練) 船舶と陸上支店間の、航海中に事故が発生した場合における情報伝達体制及び事故処理について、無線による情報伝達訓練を定期的に実施しています。 ④テロに関する自主警戒体勢に基づく訓練 船内に不審物が置かれた状況を想定し、緊急事態発生時の対処方法についての訓練・教育を定期的に実施しています。 ⑤さす股使用訓練 本船及び各港ターミナルにおいて、暴漢が発生した場合の応急対策としてさす股を設置し、海上保安部のご協力のもと、定期的に防御訓練を実施しています。 ⑥救命訓練 船内及びターミナル待合室に AED を設置し、旅客担当の船員および陸上係員、陸上 現業職員を中心に、緊急時の処置が速やかに出来るよう、職員の指導による普通救命講習を定期的に受講しています。 国土交通省の「津波発生時の船舶避難体制の改善に向けた検討会」において、2014 年4月に「船舶津波避難マニュアル作成の手引き」が策定されました。当社においてもその整備、見直しを行い、定期的な訓練を実施することで、地震・津波発生に備えたより安全で確実な避難体制を整えています。 異常気象・海象のため、安全管理規程に定める運航可否判断による運航中止の条件に達した場合、船舶及び支店・代理店における旅客・航送の基本的な対応を定めることで、お客様の不安・疑問等を解消して安全かつ円滑な輸送を図っています。 火災や地震などの災害が発生した場合の対応を定めた防災マニュアルに基づき、災害発生時のお客様の安全誘導、船舶への情報伝達、建物の被災に対する迅速な行動がとれるよう、定期的に防災訓練を実施しています。 旅客フェリーとして接客マナー講習を定期的に開催しています。また非常時において旅客がパニックにならない対応が、できるように講習をしています。(4)船客傷害賠償責任保険

6.事業の実施及びその管理の体制事項

(1)安全管理規程

役職

役割

社長(経営の責任者)

輸送の安全確保に関する最終的な責任を負う。

安全統括管理者

輸送の安全を確保するための管理業務を統括する。

運航管理者

船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航管理に関する業務を統括する。

(2)気象条件の慎重な判断(発航の可否判断)

(気象・海象の定義)

・風速

10分間の平均風速

・視程

目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なる場合はその中の最小値をとる。

・波高

隣り合った波の峰と谷との鉛直距離で波高の高いほうから順に全体の1/3の個数の波(例えば20分間で100個の波が観測されれば、大きいほうの33個の波)を選び、これらの波高を平均したもの

(各事業の安全管理規定)

[約1.7MB]

[ 一般旅客定期航路事業 ]

[約1.4MB]

[ 特定旅客定期航路事業 ]

[約1.4MB]

[ 旅客不定期航路事業 ]

[約1.3MB]

[ 一般不定期航路事業 ]

(3)運輸安全マネジメント委員会

(4)被害者等支援計画(被害者等支援の基本的な考え方)

(5)新型インフルエンザ等への対策(業務計画)

7.事業の実施及びその管理方法事項(安全向上取り組み)

(1)安全に係る人材の育成・体制づくり

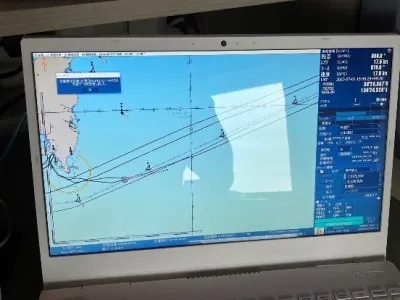

海上部門については、運航管理者が毎月各船舶に乗船し、安全診断という形で法令に定められた安全教育・点検を実施しています。(2)安全設備

_4_1.avif)

_4_2.avif)

_4_3.avif)

_4_4.avif)

(3)運航前の点検やメンテナンスの徹底

また、航海に必要な員数の乗組員が乗船し、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であることを確認し、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築しています。(4)救命・消防設備配置および非常脱出経路図について

(5)非常訓練

8.自然災害・防災に対する対応

(1)津波対応

(2)異常気象・海象時における旅客・航送対応

(3)各港ターミナルビル災害対応・防災訓練

_1.avif)

9.接客講習

(1)接客並びに非常時の旅客対応

_1.avif)

_2.avif)